法律读库主笔:颢钧。

10月31日,提请十二届全国人大常委会第二十四次会议二审的民法总则草案增加一条规定:自然人的个人信息受法律保护。任何组织和个人不得非法收集、利用、加工、传输个人信息,不得非法提供、公开或者出售个人信息。尽管这一条款最终是否能写入《民法总则》还有较大的不确定性,但毫无疑问,它传递了中国将继续强化个人信息法律保护的信号。

根据全国人大法律委员会披露的信息,增加上述条款的背景是:有的常委会组成人员、部门、法学教学研究机构和社会公众提出,一段时间以来,非法获取、非法出售或者非法向他人提供公民个人信息的违法行为泛滥,社会危害严重,建议进一步强化对个人信息的保护。

庙堂与草野能有如此共识,还要“归功”于近年来屡成社会议题的电信诈骗事件。尤其是今年山东一位准大学生徐玉玉因接到诈骗电话被骗走近万元学费,后因伤心欲绝导致心脏骤停离世。这宗个案集合了网络传播所需要的多重元素,在舆论场上迅速被推动成为公共事件。电信诈骗的源头——个人信息保护的失范也因此被提上立法日程。

个人信息保护立法并不是新话题,早在11年前,周汉华教授就曾提交过《个人信息保护法(专家建议稿)》。该建议稿将个人的手机号码、家庭住址、医药档案、职业情况等任何可以确定特定个人的信息都列入法律保护的范围,并规定了侵害他人信息将会承担行政、民事和刑事责任。11年过去了,被很多人望穿秋水的个人信息保护法仍未正式进入立法进程。个中原因,或许并不在个人信息保护立法的必要性,而更在个人信息保护立法的步骤选择和模式选择。

中国也并不是没有个人信息保护的相关内容。在现行法中,涉及个人信息保护的条文超过了200条。但这些规定相对分散,不成体系,甚至有的相互之间还存在冲突。

统一立法有必要,分散立法是现实。也因为近年来引发社会强烈关注的个案多为刑事案件,在强化个人信息保护立法上,刑法的步伐应当说更快一些。2009年,刑法修正案(七)增加了两个罪名,即出售、非法提供公民个人信息罪和非法获取公民个人信息罪。2015年,刑法修正案(九)又对此进行了修改,确立了侵犯公民个人信息罪。

而我们知道,刑法是社会的最后一道防线,具有最后手段性。对个人信息保护而言,更多的保护理当发生在民事和行政领域。只有民事法律和行政法律无法调整的严重违法行为,刑法才应介入和干预。

回过头看现行民事法律中,找不到个人信息保护的明确规定,与此相关的“隐私权”保护,并不能涵盖个人信息保护的范围。比如,不具有秘密性的个人信息如电话号码、身份证号码等,可能不是隐私,但同样有民事保护的必要。若能在《民法总则》中写入“自然人的个人信息受法律保护”,这相当于明确宣告个人信息权不但是一项自然权利,更是一项基本的民事权利。由此开启的民事保护之门,必将在刑法之前让更多饱受个人信息泄露之苦的公民受益其中。

Join Podchaser to...

- Rate podcasts and episodes

- Follow podcasts and creators

- Create podcast and episode lists

- & much more

Episode Tags

Claim and edit this page to your liking.

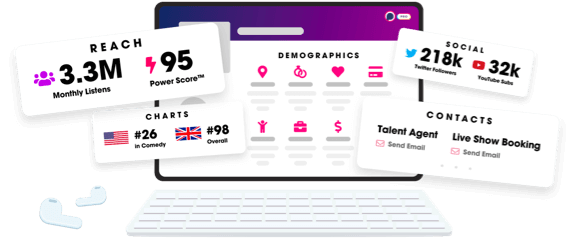

Unlock more with Podchaser Pro

- Audience Insights

- Contact Information

- Demographics

- Charts

- Sponsor History

- and More!

- Account

- Register

- Log In

- Find Friends

- Resources

- Help Center

- Blog

- API

Podchaser is the ultimate destination for podcast data, search, and discovery. Learn More

- © 2024 Podchaser, Inc.

- Privacy Policy

- Terms of Service

- Contact Us